ここでは、2023年4月に開始した「Sugar Love~ドキドキ相性診断~」の制作過程を紹介します。

開発メンバー

企画 アート:ポテト(X:@animekki)

プログラミング:ヒヨさん (X:@Hiyo_4tweetECO)

プランナー:あおめがねさん ((X:@_aomegane)

1.Sugar Love~ドキドキ相性診断~とは

このゲームでは、ランダムに出題される相性診断の質問に答えて、お互いの一致率で相性の良さを測定します。(図1-1)

VRChatユーザーが思わず迷うような質問もあり、ステージが進むごとに2択~4択と選択肢が増え、難易度もアップします。(図1-2)

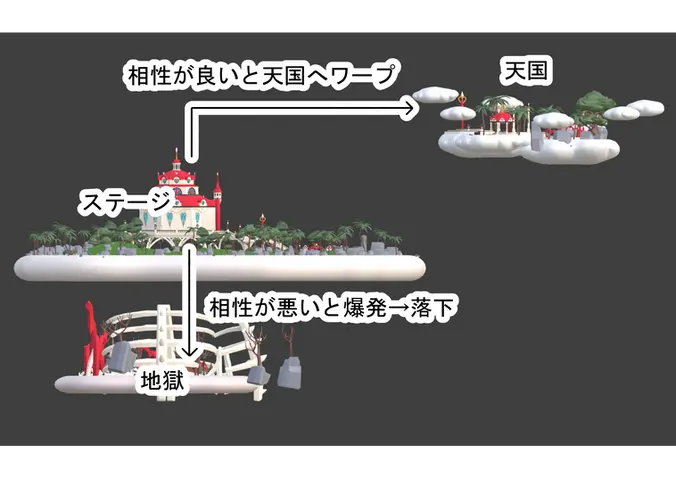

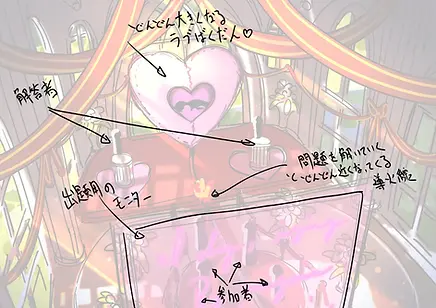

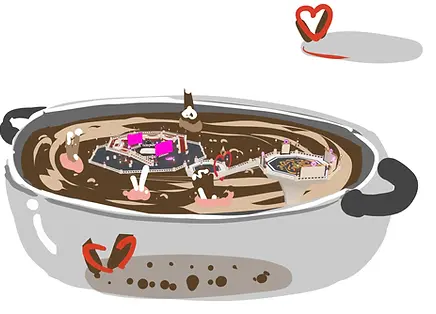

ゲームの鍵はステージ中央にある爆弾です。二人の回答結果から相性率が算出され、高ければ「天国エリア」へワープ、低ければ爆弾が爆発してステージ直下の「地獄エリア」に落下します。(図1-3)

最後には、天国・地獄エリアで記念撮影ができ、各ゾーンに合わせた背景で思い出の写真を残せます。(図1-4)

図1-1 ゲーム開始時(2択問題)

図1-3 相性が低いため会場が爆発した様子

図1-2 ゲーム中盤 (3択問題)

図1-4 地獄での診断結果の様子

図1-5 本作のPV

2.ゲームを作るきっかけ

今回、私がVRChatでゲーム制作を始めたきっかけは、『VRC Pin Rescue!!』との出会いでした。このゲームワールドでは、主人公を操作する「プレイヤー1」と、ピンを抜いてギミックを操作する「プレイヤー2」が協力し、コミュニケーションを取りながら攻略を進めていきます。(図2-1)

よく広告で見かけるスマートフォンゲームが元になっていますが、実際にVRで体験してみると、2Dと同じゲーム性であっても、1人称視点や複数人による操作を取り入れることで、まったく異なる没入感が得られました。

VRChatでは、自分で作ったワールドを比較的手軽に公開できるため、アイデア次第で小規模ながらも魅力的なVRゲームを開発できると感じました。

3.制作するゲームの決定

VRChat上でゲーム制作のメンバーを募集し、開発をスタートしました。実現可能かどうかを考えず、自由にゲームのアイデアを出し合いました。その中で最初に提案されたのは、「子供部屋からの脱出」をテーマにした脱出ゲームです。このゲームでは、VRならではの没入感を最大限に活かすため、プレイヤーはおもちゃと同じくらいの小さなサイズになり巨大な子供部屋の中を探索します。

さらに、一方のプレイヤーが脱出を目指し、もう一方がそれを妨害するという非対称型のゲームプレイが特徴です。(図3-1)

図3-1 脱出ゲームのコンセプトアート

しかし、VRChatでの初めてのゲームワールド制作として上記のゲームでは人員とリソースが足りない状況でした。特にVRchatで難しいとされる同期処理の実装が大きな課題となった��ため、別のゲームの制作を検討しました。

そこで次に挙がったのが、今回制作する相性診断ゲームです。

VRChatの大きな利点は、多くの人が自由にVR空間上で交流し、SNSとして交友関係が広がることです。

この特徴を活かし、その交流を数値化できる相性診断ゲームであれば、VRの没入感を活かしながら楽しめるのではないかと考え制作を決定しました。

このタイミングでプランナーも加入し正式にゲーム制作が始まりました。

4.相性診断ゲーム製作過程と課題

4.1 ��コンセプトアートの作成

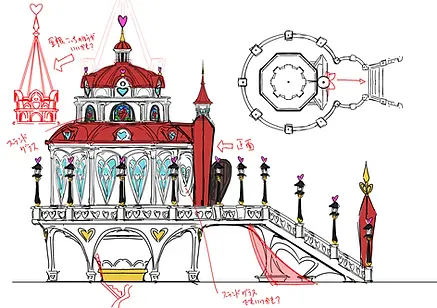

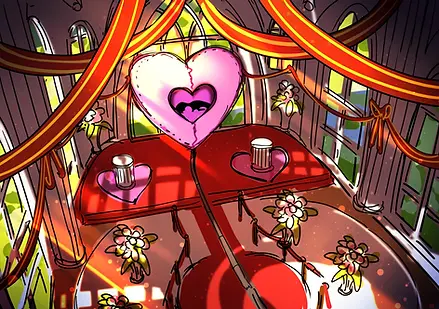

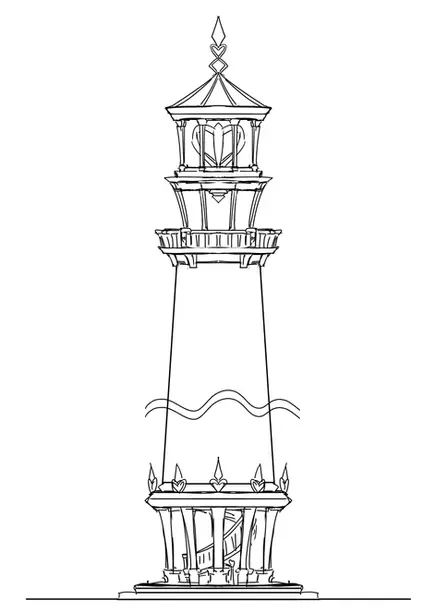

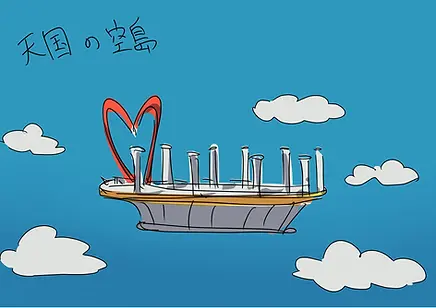

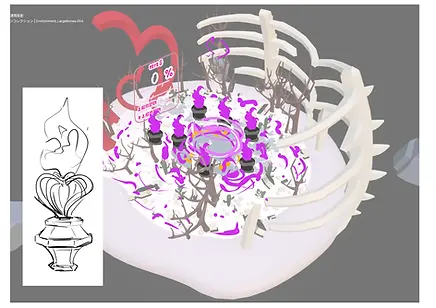

相性診断の制作を始めるにあたって私の3D技術ではフォトリアル調のものや、テクスチャを使ったトゥーン調のものは難易度が高く、コンセプトアートの時点からモデルはローポリになることを想定していました。そこで描いたのが下記のコンセプトアートです。(図4-1-1 図4-1-2)

図4-1-1 ワールドのコンセプトアート

図4-1-2 ステージのコンセプトアート

相性診断ゲームに非現実的でインパクトのある空間を演出するため、ハートのモチーフを多用したデザインを考案しました。

さらに、ローポリならではのデフォルメ表現を活かし建物を印象的な形状にすることで、メルヘンな世界観を強調しています。

そして相性診断の舞台として「特別な場所」を演出するため、教会風のデザインを採用することに決定しました。

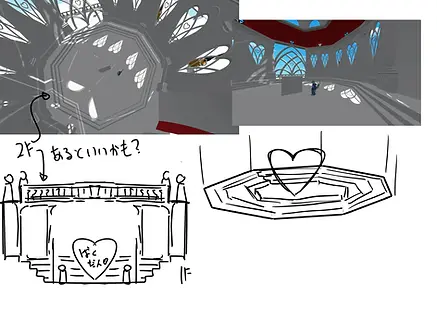

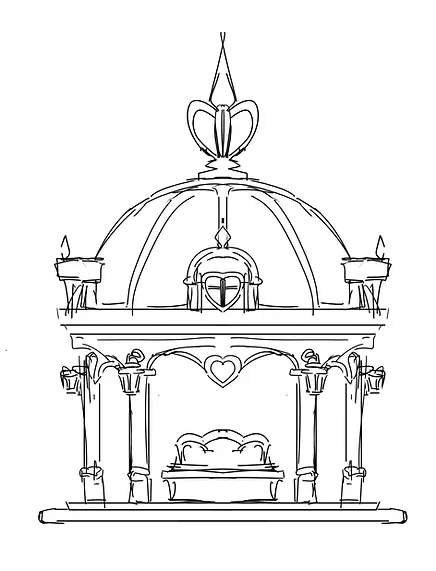

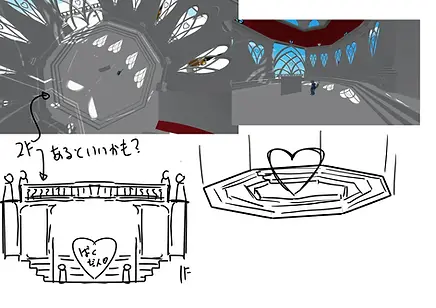

次にコンセプトアートを書き起こしましたが、再現が難しい部分が多かったため3D化を考慮して設計図を新たに作成しました。(図4-1-3)

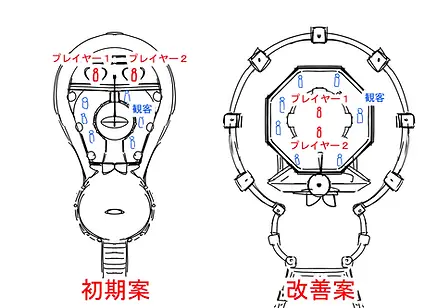

また、ステージのコンセプトアート(図4-1-2)では一方からプレイヤーを見る形でしたが、プレイヤーのステージを中央に移動することで、全体を見やすく変更をしました。(図4-1-4)

図4-1-3 協会の設定画

図4-1-4 見取り図の初期案と改善案

4.2 協会と小物のモデリング

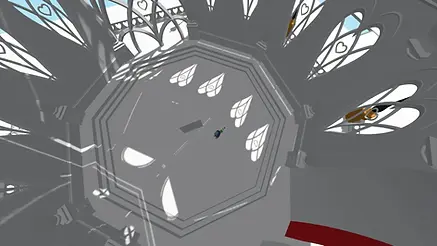

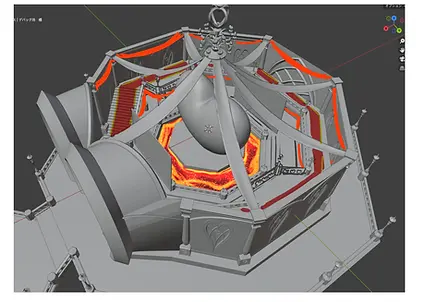

完成した設計図をもとにモデリングを進めゲーム内で確認を行いました。3Dソフト上では充分に大きさを持って制作をしたと思っていたステージが、実際にゲームに入って確認すると窮屈に感じてしまいました。(図4-2-1)

図4-2-1 内装の初期モデルと完成モデルの比較

そこで、一度手すりの高さを基準として、各パーツを分割して制作する方針に切り替えました。

特に、協会の壁のように中央のステージのサイズによって影響を受けるパーツについては、1辺のみを作成し、モディファイアの配列機能を用いて複製・管理するようにしました。

(図4-2-2 図4-2-3)

この方法により会場全体のサイズ調整が容易になり、結果として初期の設計よりも約2倍のスケールで仕上げることができました。(図4-2-4)

図4-2-2 手すりの高さをVRChatで確認している様子

図4-2-3 パーツ部分のみを表示した様子

図4-2-4 初期のサイズと完成サイズの比較

手すりを基準にモデリングを進める中で、小物や未設定部分のモデルが必要になりました。

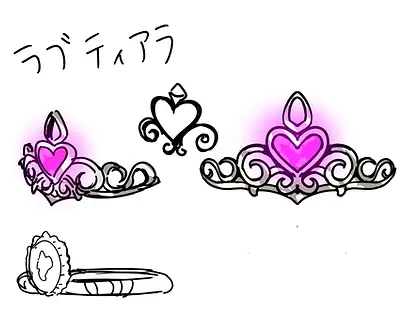

そこで小物も事前にデザイン画を描いてから制作を行いました。(図4-2-5)

図4-2-5 設定画とモデルの比較

内装はゲームの設定画集などを参考にしつつ、実際に製作した3Dモデルを参照しながら調整を行っていきました。

また、デザインを詰めていくうちにプレイヤーと観客で視点の差が出ると面白いと考え、2階席も追加しました。(図4-2-6)

その結果、内装から装飾のひとつひとつに至るまでハートのモチーフで統一された特別感のある教会が完成し、プレイヤーはもちろん観客も楽しめるデザインに仕上がったと考えています。(図4-2-7)

図4-2-6 2階の観客席を検討した設定画

図4-2-7 完成したステージの様子

4.3 ゲームの動線とアセット

ゲームとしては、相性診断を行うステージさえあれば最低限の機能は果たせますが、せっかくのVR作品であるため、ワールド全体の雰囲気にもこだわりたいと考えました。

さらに、診断結果を表示するリザルトエリアの設置も必要だったことから、教会本体だけでなく、その周囲のモデリングも追加で制作することにしました。

ワールドのコンセプトアート(図4-1-1)では、周囲に何もない平原が広がっていたため、その空間に各リザルトエリアを配置する案を検討しました。

しかし、広い平原があると、プレイヤーが「何かあるのでは」と期待して端まで探索してしまうことが予想されるため、プレイヤーが進めない明確な境界を設ける必要がありました。

最初に検討したのは、各エリアの周囲を海で囲むという案です。

ただし、ローポリ調のスタイルに合った海を新たに制作する必要があったため、この案は見送り別の方法を検討することにしました。

そこで、以前プレイしていた『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』を参考にし、「空島」というアイデアにたどり着きました。空島であれば端まで行っても落下で区切れるため、雰囲気を保ちつつ動線管理もできます。

また、最初はゲームクリア後に各リザルトエリアへワープする演出を想定していましたが、ティアキンの三層構造(地底・地上・空)の面白さを思い出し、地上にステージを置き、相性に応じて上の天国の空島、または下の地獄の地底へ移動する縦方向の演出に変更しました。(図4-3-1)

これにより、爆発から落下までの演出に一貫性が生まれ、プレイヤーの動きも自然になりました。

図4-3-1 ゲームの動線

島のモデルは一から製作するとコストがかかるためアセットを使うことにしましたが、写実的な自然アセットは自作モデルと合わず違和感が発生しました。そこで出会ったのがローポリ素材の「Quaternius」のアセットです。(図4-3-2)

図4-3-2 「Quaternius」 の素材

アセットにない小物などはアセットに合わせてデザインを調整することで、効率よく一体感のあるワールドにすることができました。(図4-3-3)

図4-3-4 完成したワールド

4.4 突然のメンバーの離脱

ワールドのモデルがほぼ完成し、いよいよゲームの実装に取りかかろうとしていた矢先、プログラマーが体調不良により離脱することになりました。

このままでは制作が止まり、プロジェクト自体の継続も危うい状況となりました。

しかし、以前X(旧Twitter)に投稿したとある文章がきっかけで状況は一変しました。

内容は「VRChatの同期が分からない…」と何気なく投稿したところ、偶然にもフォロワーの中にVRChatのゲーム制作に関わっている方がいて、親切にアドバイスをいただきました。

これをきっかけにやりとりが始まり、急遽その方がチームに加わっていただけることになりました。

止まりかけていたプロジェクトが再び動き出すという、まさに奇跡のような展開でした。

この出会いと助けに、心から感謝しています。

4.5 開発の終盤

新しいプログラマーが加わり、ゲーム制作は一気に加速しました。

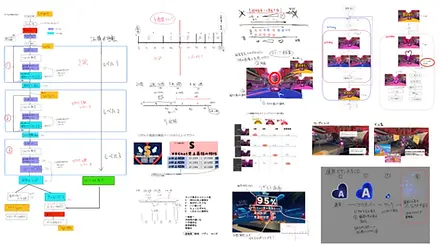

足りない部分など改めて仕様書を作成し、プログラマーがギミックを制作している間にUIや問題パネルの作成をしていきました。(図4-5-1 図4-5-2)

定例会議を開催し、選択問題についても議論しながら問題文を選定しました。また、スプレッドシートで管理・共有することで、開発メンバー全員が問題を発案・提案できる体制を整えました。(図4-5-3)

図4-5-1 今作で作成したUI一覧

図4-5-2 今作で作成した仕様書

図4-5-3 全ての問題はスプレッドシートで管理

完成したパネルは順次プログラマーに渡してテストを行い、ギミック完成後はunitypackageで私のUnityデータに移し、最終調整を行いました。さらに、プログラマーが問題数や時間の調整なども��簡単にできるプログラムを作成していただきました。

その結果、私からでも数値を細かく調整することができたため、作業効率が上昇しました。

5.ゲームの宣伝

これらの作業の結果ゲームは完成し、すぐに公開を検討しました。

しかし、VRChatでは毎日のように新しいワールドが公開されています。ただ公開するだけでは埋もれてしまうため、対策を考える必要がありました。

そこで、ゲームの魅力を短時間で伝え、SNSでの拡散を狙うためにPVの制作を決定しました。

PVを作成するためにBGMを選定し、イラストでVコンテ(絵コンテ)の作成を行いました。

(図5-1)

当初は1分尺でしたが、今回はSNS向けなのでより密度を高くするため30秒に短縮し、Vコンテに沿ってVRChat内で撮影を行いました。

図5-1 PV/Vコンテ 比較

PVの公開結果として、1500リポスト 5000いいね となり告知としては大成功でした。(図5-3)

※2025年5月15日現在

図5-3 PVと共に投稿したワールド公開のポスト

また、PV制作中に診断結果の横のスペースを活用し、誰の診断結果なのか一目で分かるようにするとプレイヤー間のSNSの投稿が活発になると考えました。

そのため、診断結果の横にアバターの自撮り写真が表示されるよう急遽、撮影機能を追加しました。(図5-4)

開発段階

完成画面

図5-4 リザルト画面の比較(天国エリア)

さらに、自撮り写真に個性が表れるように背景素材のみを配置したフォトスポットも設置し、より特別感のある相性診断結果の撮影を可能にしました。(図5-5)

フォトスポット 天国エリア

フォトスポット 地獄エリア

図5-5 雰囲気に合わせた各エリアのフォトスポット

また近年のSNS宣伝ではハッシュタグを用いてユーザー同士で拡散される傾向にあるため、

ハッシュタグも #VRCドキドキ相性診断 という専用のものを作成し、より投稿を促進するようにワールド内に案内パネルも設置しました。(図5-6)

図5-6 診断結果のエリアに設置されたパネル

6.リリース結果

ゲーム公開後、予想以上の反響がありました。

PVの効果に加え、来場者がハッシュタグ付きで相性診断の結果を投稿してくれたことで、「自分もやってみたい!他の人との診断結果はどうなる!?」という声が広まり、さらに多くの人がワールドに訪れる好循環が生まれました。(図6-1)

図6-1 実際にハッシュタグと共にXに投稿された数々の相性診断の結果

その結果、ワールド公開時には同時接続者数が400人を超え、VRChat内の「人気」カテゴリにも掲載されました。また、複数の配信者にもプレイ・紹介していただくなど、大きな反響を得ることができました。(図6-2 図6-3)

図6-2 「人気」カテゴリに掲載

図6-3 同時接続者数が400人を超えた管理画面

7.今後の展望とまとめ

開発期間は約1年。数々の困難を乗り越えて、駆け抜けました。

趣味でのチームによるゲーム開発は一人で作るより難しくなることもありますが、一人では決して実現できないことを皆で形にできる喜びがあります。

また、一人では得られない何倍もの力が生まれる瞬間にこそ、チーム制作ならではの醍醐味があると実感しました。

初めてのワールド制作では、多くの支えを受け無事に完成させることができました。

この経験を次の創作にも活かしていきたいと思います。

そして最後に...ゲーム開発、本当に楽しかったー!!!!!!!!

開発メンバーのみんな、初心者の私に親切にアドバイスしてくださった方々、そして遊んでくれたユーザーの皆様!!!改めてありがとうございました!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

あおめがねさん (X:@_aomegane) ポテト(X:@animekki) ヒヨさん (X:@Hiyo_4tweetECO)

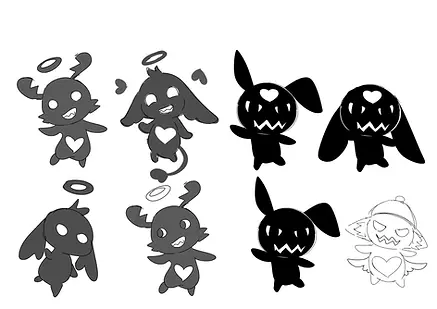

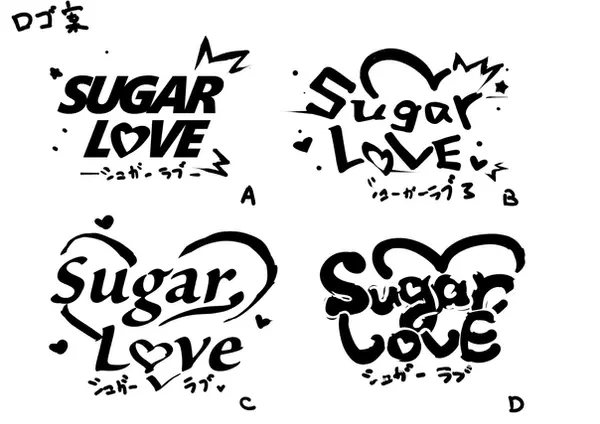

8.今作を作るにあたって描いたイラスト

2.建物設定画

3.内装設定画

4.ワールド設定画

5.小物設定画